特集記事

-

2023.09.19

今日の空手 - 吉里弘、誕生す!

-

2023.08.29

今日の空手 - ホノルル唐手青年会、結成す!

-

2023.08.15

今日の空手 – 仲村渠貞一、誕生す!

-

2023.08.03

今日の空手 - 野間清治、沖縄で挙式す!

-

2023.07.18

今日の空手 – 屋部憲通、ハワイで普及活動をなす!

-

2023.07.04

今日の空手 - 史上初、「唐手部」成立す!

-

2023.06.20

今日の空手 - 義村朝義、尚本家へ参内す!

-

2023.06.06

今日の空手 - 県立一中「唐手部」復活す!

-

2023.05.26

「今日の空手」の連載が始まります

-

2022.12.12

豊見城市内の空手道場MAP

-

2022.11.10

南風原町内の空手道場MAP

-

2021.12.20

首里城で王様の前での武芸披露

-

2021.03.08

民話:トラが木登りの出来ない理由

-

2020.12.22

礼について(パートII、仲本政博著)

-

2020.11.17

沖縄空手「環」シリーズ

-

2020.10.05

礼について(パートI、摩文仁賢栄)

-

2020.06.19

1969年、八木明徳範士とスーパーリンペ

-

2020.05.22

1969年、比嘉佑直範士とパッサイ大

-

2020.05.08

1969年、島袋善良範士とアーナンクー

-

2020.04.20

1969年、久志助恵範士とワンカン

-

2020.04.14

1969年、兼島信助範士正&長嶺将真範士の紹介

-

2020.04.09

記事「80翁も〝エイヤッ!〟」(沖縄タイムス)

-

2020.04.09

記事「一挙一動に感銘」 (琉球新報)

-

2019.12.03

古武道⑨ 仲井間憲孝並びに内間安勇

-

2019.11.07

古武道⑧ 喜屋武真栄並びに兼島信栄

-

2019.10.29

古武道⑦ 石川逢英並びに比嘉清徳

-

2019.10.08

古武道⑥ 野原蒲一並びに高良茂

-

2019.09.13

糸洲安恒写真の比定について

-

2019.09.02

県民の安全安心を守る空手の警察官たち

-

2019.07.02

古武道⑤ 祖堅方範並びに城間大盛

-

2019.06.08

古武道④ 兼島信助並びに知念正美

-

2019.06.01

古武道③ 中村茂並びに比嘉勇助

-

2019.05.24

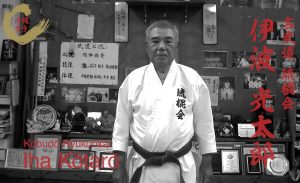

古武道② 伊礼松太郎並びに仲村平三郎

-

2019.05.14

古武道① 喜納昌盛と新城平三郎

-

2019.04.08

「刀狩り」に疑問

-

2019.01.21

京阿波根実基、宝剣と空手

-

2018.05.04

上地完文翁の銅像除幕式

-

2017.12.26

松茂良興作の足跡を歩く

-

2017.10.20

松村宗昆の遺墨

-

2017.10.14

沖縄師範学校で前川棒の披露

-

2017.09.08

「空手の日」宣言決議について

-

2017.08.15

空手と縁のある宇栄原

-

2017.07.14

沖縄空手の素晴らしさ

南風原町内の空手道場の稽古日については下記を参照ください。

お問合せ・お申込みは道場までご連絡をお願いします。

❶正道館南風原総本部道場

館長:仲村渠 良一

住所:南風原町字兼城134 2F

電話:090-5293-9886

稽古日

月・火・金 18:45 ~ 19:45

土 16 : 00 ~ 17:00

❷全沖縄少林流

館長:仲村 幸雄

住所:南風原町兼城児童館

南風原町字兼城84 2F

電話:090-6869-8082

稽古日

水:19:00~20:00

❸明武舘・平良道場

館長:平良 貞行

住所:南風原町字津嘉山1626-1

電話:098-889-2725

稽古日

月・火・金 20:00 ~ 22:00

❹神里空手古武道場氏

館長:神里 貴氏

住所:南風原町字山川86

電話:090-4470-2804

稽古日

月・火・金 18:00 ~ 20:30

❺南風原修練場新垣道場

館長:新垣 勇

住所:沖縄県島尻郡南風原町字与那覇59 (与那覇コミュニティーセンター)

電話:090-8290-0092

稽古日

月・火・金 18:00 ~ 19:50

❻沖縄松濤館

館長:春田 憲佑

住所:南風原町字与那覇178-3

電話:090-8293-7466 / 098-889-8405

稽古日

月・火 19:30~20:50

土 14:00~16:00

❼上地流新里道場

館長:新里 将弘

住所:南風原町宮城218

(宮城公民館)

電話:090-1877-4685

稽古日

水・金 18:30 ~ 21:00

事務局:

一般社団法人 沖縄伝統空手道振興会 TEL : 098-851-3707

松村宗棍等の関連で琉球王と空手についてのいくつかの逸話が残されていますが、首里城の特定の場所を具体的に言及しその場所で演武が行われたという余話は珍しい。

時は1866年、琉球国最後の王となる尚泰王の冊封式典が執り行われた。そのセレモニーが滞りなく終了し、翌年その祝賀が御茶屋御殿で開催された。その後赤田御門の尚泰王の御前で、空手・古武術がご披露されたと云う。⦅2019年、空手関連史跡案内での浦崎泰子(学芸委員)談話。また首里城に関する文献等によりますと『美福門』、『赤田御門』、そして『継世門』と名称がうつり変わる⦆

そのことの史実を裏づけるように久米村の史料「打花鼓(ターフワーク―)」に、1867年3月、崎山の御茶屋御殿で「三六九並諸芸番組」が紹介され、その後、武芸が披露されたと記録されている。

参考:《諸事番組通り進行して七つ時分終了すると、久米村の村中では三六九並に諸芸人を迎うるため、旗頭一旒揚げて綱引き行列をなし、崎山馬場まで練って来たので、仕手人衆は演戯装束の儘これに加わり、正に久米村オン・パレードを現出した。帰路赤田御門にさしかかると、上様には御門に御楷を架けさせて控え居られたが、御側御使を以て、重ねて武技を演ずるよう、御意仰せ付けられたので、御門前路上で五つ組ほど演じて御暇乞い、天王寺の前から町端を経、下綾門に出て一路久米村へ帰っていった。》(島袋全発著作集、発行1956年)

(参考:首里城ガイドツアー第12弾「経世門と美福門」https://www.youtube.com/watch?v=3lHcdPHnm8I)

沖縄の民話「トラが木登りの出来ない理由」が『福娘.com』のウェブサイトに紹介されています。空手と関連があることから、『福娘.com』の了解を得てその民話を英訳し紹介いたします。

民話の英訳版「Why tigers can't climb trees」は、英語ページをご確認下さい。

武は「禮に始まり、禮に終わる」

それを日常生活でも実践すれば最高の人生となろう。相手をうやまい尊重する心が大切である。礼儀について「礼」は、単なる頭を下げるだけではありません。演武の成功と無事安全を信じつつ、武の型を編み出した先師に対し、そして観客や、演武場(空気や壁を作った生き物である木)に対し、使用する愛用の武器に対し、そして一緒に演武される方々に対し、そのすべてに礼をすべきである。

毎朝起きて家族に対し、或いは、学校へ行く生徒や学生同志又は先生方に対し、道中で会う友人知人等に明るい声で朝の挨拶をすると、相手も返事を返して来る。これが社会生活を営む上でかどを立たずおだやか円満な人生を歩むこととなる。

失礼は、相手を無視することになる。「切捨御免」とは江戸時代に、一般平民、下士町人・百姓などが武士階級に対して無礼なことをした時に斬り捨てられても、とがめられなかった時代の出来事でした。すべての人間関係において「敬のモラール」のはたす役割は大きい。元末、日本の武徳の究極は、「うやまう(敬)」の一点にあった。旧漢字の字体「禮」には神に酒をささげるという意味もあります。角川書店の字源辞典によれば、(1)礼儀作法(礼法・祭礼)(2)儀式(礼服・立太子礼)(3)人に対する敬意のもちかた(失礼・非礼)(4)おれい。感謝の気持ちを表すこと(礼状・謝礼)(5)おじぎ。あいさつ(礼拝・目礼)等が記載されている。

空手・古武道演武の時、始めと終わりに必ず礼をすることや、武は礼に始まり礼に終わる等、皆さんは礼儀作法を厳しく教えられて来ています。礼は祈りでもあり、心がおちつき、それがつよい力になり素晴らしい演武が実現されてゆく。もし礼を忘れたら、すぐヘタヘタとなるのだ。「士は己を知る人の為に死す」(『史記』)と存る。知ることは信ずることであり、私達は「礼」も常に実行し身をもって毎日習慣と為すべきだ。

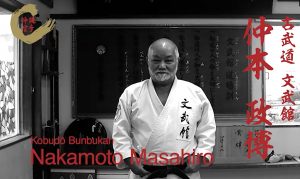

沖縄県指定無形文化財保持者

沖縄伝統古武道保存会 文武館総本部会長

仲本 政博

82歳

※掲載の都合上、原文を一部加筆・修正致しております。

多くの県内道場は活動再開をしております。当案内センターは、コロナ禍の真っ只中で訪沖できない空手愛好家の要望に応えようと、【沖縄空手「環(わ)」シリーズ】を企画しました。

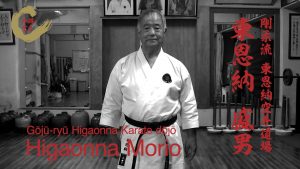

OKICの活動開始2017年以来、当案内センターを通し多くの受講生を受け入れた師範のご協力のもと、沖縄空手の神髄を紹介する動画を配信します。

今シリーズの題名「環(わ)」は、「平和の武道」である沖縄空手が「巡る、囲む、回る」かのように世界中にやがて平和がもたらせるようにとの意味が込められています。また、コンテンツの構想である『言葉と技法「WA」』は、英語の「Word」と「Action」からできた「環(わ)」を意図する「言葉・技法」の短縮形でもある。

世界の空手愛好家が来沖出来るまでの励みになればと思い制作しています。定期的に公開いたしますので、どうぞ、お楽しみにください。

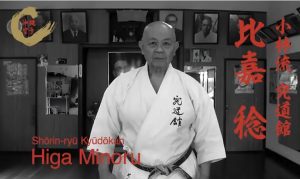

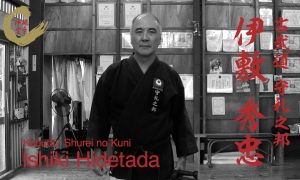

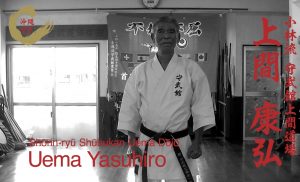

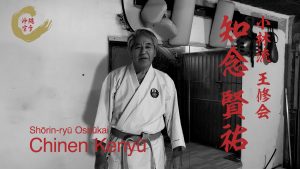

首里・泊手系(しょうりん流)

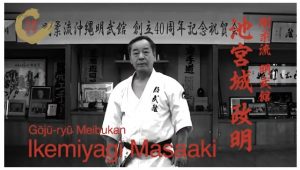

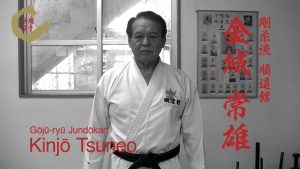

那覇手系(剛柔流)

上地流

古武道