特集記事

-

2023.09.19

今日の空手 - 吉里弘、誕生す!

-

2023.08.29

今日の空手 - ホノルル唐手青年会、結成す!

-

2023.08.15

今日の空手 – 仲村渠貞一、誕生す!

-

2023.08.03

今日の空手 - 野間清治、沖縄で挙式す!

-

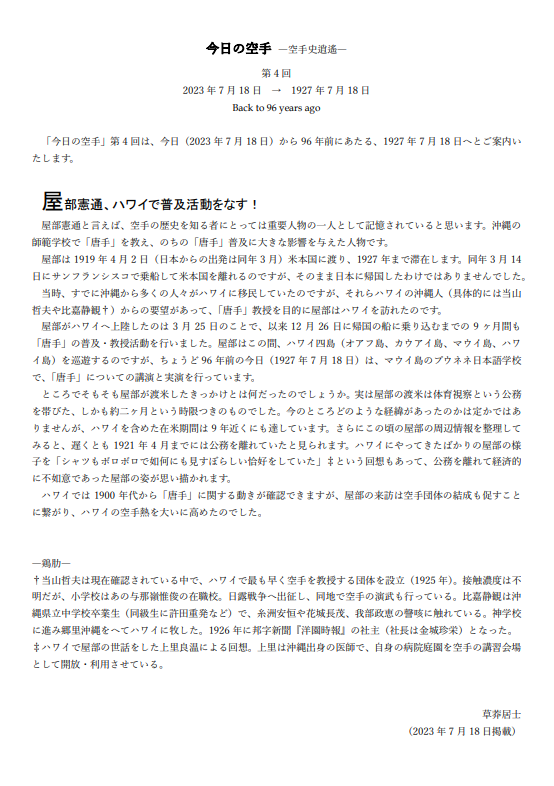

2023.07.18

今日の空手 – 屋部憲通、ハワイで普及活動をなす!

-

2023.07.04

今日の空手 - 史上初、「唐手部」成立す!

-

2023.06.20

今日の空手 - 義村朝義、尚本家へ参内す!

-

2023.06.06

今日の空手 - 県立一中「唐手部」復活す!

-

2023.05.26

「今日の空手」の連載が始まります

-

2022.12.12

豊見城市内の空手道場MAP

-

2022.11.10

南風原町内の空手道場MAP

-

2021.12.20

首里城で王様の前での武芸披露

-

2021.03.08

民話:トラが木登りの出来ない理由

-

2020.12.22

礼について(パートII、仲本政博著)

-

2020.11.17

沖縄空手「環」シリーズ

-

2020.10.05

礼について(パートI、摩文仁賢栄)

-

2020.06.19

1969年、八木明徳範士とスーパーリンペ

-

2020.05.22

1969年、比嘉佑直範士とパッサイ大

-

2020.05.08

1969年、島袋善良範士とアーナンクー

-

2020.04.20

1969年、久志助恵範士とワンカン

-

2020.04.14

1969年、兼島信助範士正&長嶺将真範士の紹介

-

2020.04.09

記事「80翁も〝エイヤッ!〟」(沖縄タイムス)

-

2020.04.09

記事「一挙一動に感銘」 (琉球新報)

-

2019.12.03

古武道⑨ 仲井間憲孝並びに内間安勇

-

2019.11.07

古武道⑧ 喜屋武真栄並びに兼島信栄

-

2019.10.29

古武道⑦ 石川逢英並びに比嘉清徳

-

2019.10.08

古武道⑥ 野原蒲一並びに高良茂

-

2019.09.13

糸洲安恒写真の比定について

-

2019.09.02

県民の安全安心を守る空手の警察官たち

-

2019.07.02

古武道⑤ 祖堅方範並びに城間大盛

-

2019.06.08

古武道④ 兼島信助並びに知念正美

-

2019.06.01

古武道③ 中村茂並びに比嘉勇助

-

2019.05.24

古武道② 伊礼松太郎並びに仲村平三郎

-

2019.05.14

古武道① 喜納昌盛と新城平三郎

-

2019.04.08

「刀狩り」に疑問

-

2019.01.21

京阿波根実基、宝剣と空手

-

2018.05.04

上地完文翁の銅像除幕式

-

2017.12.26

松茂良興作の足跡を歩く

-

2017.10.20

松村宗昆の遺墨

-

2017.10.14

沖縄師範学校で前川棒の披露

-

2017.09.08

「空手の日」宣言決議について

-

2017.08.15

空手と縁のある宇栄原

-

2017.07.14

沖縄空手の素晴らしさ

**多言語版と日本語版との間に文章の意味合いや解釈等に相違が発生した場合、日本語版の記事の意味合いや解釈を優先します。

日本語記事のPDFはこちらにアップロードされています。

**多言語版と日本語版との間に文章の意味合いや解釈等に相違が発生した場合、日本語版の記事の意味合いや解釈を優先します。

日本語記事のPDFはこちらにアップロードされています。

**多言語版と日本語版との間に文章の意味合いや解釈等に相違が発生した場合、日本語版の記事の意味合いや解釈を優先します。

日本語記事のPDFはこちらにアップロードされています。

**多言語版と日本語版との間に文章の意味合いや解釈等に相違が発生した場合、日本語版の記事の意味合いや解釈を優先します。

日本語記事のPDFはこちらにアップロードされています。

**多言語版と日本語版との間に文章の意味合いや解釈等に相違が発生した場合、日本語版の記事の意味合いや解釈を優先します。

日本語記事のPDFはこちらにアップロードされています。

https://okic.okinawa/wp-content/uploads/2023/07/32c5e3afb2b9c0f6348c17c609523b1f.pdf