特集記事

-

2023.09.19

今日の空手 - 吉里弘、誕生す!

-

2023.08.29

今日の空手 - ホノルル唐手青年会、結成す!

-

2023.08.15

今日の空手 – 仲村渠貞一、誕生す!

-

2023.08.03

今日の空手 - 野間清治、沖縄で挙式す!

-

2023.07.18

今日の空手 – 屋部憲通、ハワイで普及活動をなす!

-

2023.07.04

今日の空手 - 史上初、「唐手部」成立す!

-

2023.06.20

今日の空手 - 義村朝義、尚本家へ参内す!

-

2023.06.06

今日の空手 - 県立一中「唐手部」復活す!

-

2023.05.26

「今日の空手」の連載が始まります

-

2022.12.12

豊見城市内の空手道場MAP

-

2022.11.10

南風原町内の空手道場MAP

-

2021.12.20

首里城で王様の前での武芸披露

-

2021.03.08

民話:トラが木登りの出来ない理由

-

2020.12.22

礼について(パートII、仲本政博著)

-

2020.11.17

沖縄空手「環」シリーズ

-

2020.10.05

礼について(パートI、摩文仁賢栄)

-

2020.06.19

1969年、八木明徳範士とスーパーリンペ

-

2020.05.22

1969年、比嘉佑直範士とパッサイ大

-

2020.05.08

1969年、島袋善良範士とアーナンクー

-

2020.04.20

1969年、久志助恵範士とワンカン

-

2020.04.14

1969年、兼島信助範士正&長嶺将真範士の紹介

-

2020.04.09

記事「80翁も〝エイヤッ!〟」(沖縄タイムス)

-

2020.04.09

記事「一挙一動に感銘」 (琉球新報)

-

2019.12.03

古武道⑨ 仲井間憲孝並びに内間安勇

-

2019.11.07

古武道⑧ 喜屋武真栄並びに兼島信栄

-

2019.10.29

古武道⑦ 石川逢英並びに比嘉清徳

-

2019.10.08

古武道⑥ 野原蒲一並びに高良茂

-

2019.09.13

糸洲安恒写真の比定について

-

2019.09.02

県民の安全安心を守る空手の警察官たち

-

2019.07.02

古武道⑤ 祖堅方範並びに城間大盛

-

2019.06.08

古武道④ 兼島信助並びに知念正美

-

2019.06.01

古武道③ 中村茂並びに比嘉勇助

-

2019.05.24

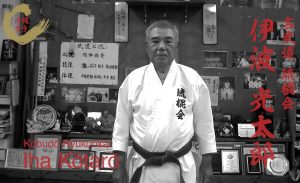

古武道② 伊礼松太郎並びに仲村平三郎

-

2019.05.14

古武道① 喜納昌盛と新城平三郎

-

2019.04.08

「刀狩り」に疑問

-

2019.01.21

京阿波根実基、宝剣と空手

-

2018.05.04

上地完文翁の銅像除幕式

-

2017.12.26

松茂良興作の足跡を歩く

-

2017.10.20

松村宗昆の遺墨

-

2017.10.14

沖縄師範学校で前川棒の披露

-

2017.09.08

「空手の日」宣言決議について

-

2017.08.15

空手と縁のある宇栄原

-

2017.07.14

沖縄空手の素晴らしさ

武は「禮に始まり、禮に終わる」

それを日常生活でも実践すれば最高の人生となろう。相手をうやまい尊重する心が大切である。礼儀について「礼」は、単なる頭を下げるだけではありません。演武の成功と無事安全を信じつつ、武の型を編み出した先師に対し、そして観客や、演武場(空気や壁を作った生き物である木)に対し、使用する愛用の武器に対し、そして一緒に演武される方々に対し、そのすべてに礼をすべきである。

毎朝起きて家族に対し、或いは、学校へ行く生徒や学生同志又は先生方に対し、道中で会う友人知人等に明るい声で朝の挨拶をすると、相手も返事を返して来る。これが社会生活を営む上でかどを立たずおだやか円満な人生を歩むこととなる。

失礼は、相手を無視することになる。「切捨御免」とは江戸時代に、一般平民、下士町人・百姓などが武士階級に対して無礼なことをした時に斬り捨てられても、とがめられなかった時代の出来事でした。すべての人間関係において「敬のモラール」のはたす役割は大きい。元末、日本の武徳の究極は、「うやまう(敬)」の一点にあった。旧漢字の字体「禮」には神に酒をささげるという意味もあります。角川書店の字源辞典によれば、(1)礼儀作法(礼法・祭礼)(2)儀式(礼服・立太子礼)(3)人に対する敬意のもちかた(失礼・非礼)(4)おれい。感謝の気持ちを表すこと(礼状・謝礼)(5)おじぎ。あいさつ(礼拝・目礼)等が記載されている。

空手・古武道演武の時、始めと終わりに必ず礼をすることや、武は礼に始まり礼に終わる等、皆さんは礼儀作法を厳しく教えられて来ています。礼は祈りでもあり、心がおちつき、それがつよい力になり素晴らしい演武が実現されてゆく。もし礼を忘れたら、すぐヘタヘタとなるのだ。「士は己を知る人の為に死す」(『史記』)と存る。知ることは信ずることであり、私達は「礼」も常に実行し身をもって毎日習慣と為すべきだ。

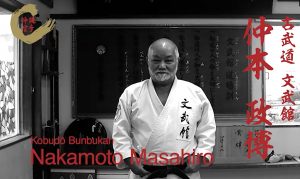

沖縄県指定無形文化財保持者

沖縄伝統古武道保存会 文武館総本部会長

仲本 政博

82歳

※掲載の都合上、原文を一部加筆・修正致しております。

多くの県内道場は活動再開をしております。当案内センターは、コロナ禍の真っ只中で訪沖できない空手愛好家の要望に応えようと、【沖縄空手「環(わ)」シリーズ】を企画しました。

OKICの活動開始2017年以来、当案内センターを通し多くの受講生を受け入れた師範のご協力のもと、沖縄空手の神髄を紹介する動画を配信します。

今シリーズの題名「環(わ)」は、「平和の武道」である沖縄空手が「巡る、囲む、回る」かのように世界中にやがて平和がもたらせるようにとの意味が込められています。また、コンテンツの構想である『言葉と技法「WA」』は、英語の「Word」と「Action」からできた「環(わ)」を意図する「言葉・技法」の短縮形でもある。

世界の空手愛好家が来沖出来るまでの励みになればと思い制作しています。定期的に公開いたしますので、どうぞ、お楽しみにください。

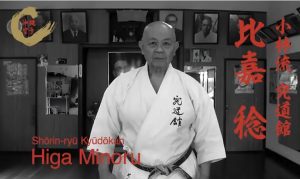

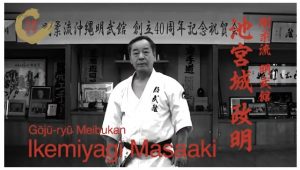

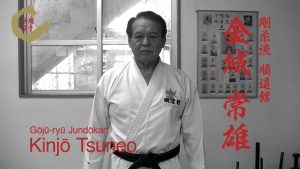

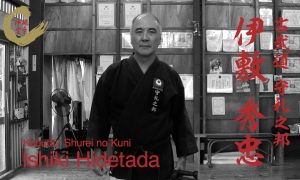

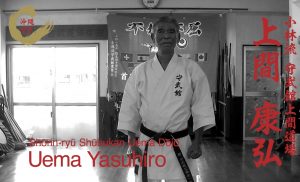

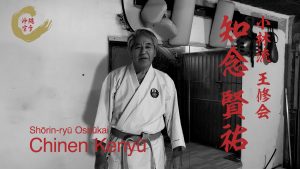

首里・泊手系(しょうりん流)

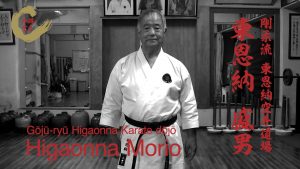

那覇手系(剛柔流)

上地流

古武道

全空連中央資格審査員

摩文仁賢栄

あらゆる武道、スポーツに、また、日常生活において最も大切なことの一つに礼というものがある。

それは空手道においても同じで、最も大切なことであり、最初に学ばなければならないことである。礼は、単に形式的に頭を下げるだけではなく、先づ自分の心を正して相手に向かい、姿勢を正して礼を行うものである。

礼について思い出すことだが、われわれ日本人同志なら問題はないが、外国人でこの事で考えさせられたことがあった。

中南米のある道場で、稽古の初めに行う礼をするために、幹部並びに生徒一同整列し「正坐」の号令で全員正坐「礼」と、ここまでは立派で良かったのだが、肝心の「礼」が悪かった。全員膝の上に両手をのせたままで、頭をかるく前に倒すだけであった。生徒は皆熱心で立派な人達なので、不審に思い、幹部に尋ねたところ、前に指導に当たっていた、日本人の先生がこのような形で生徒の礼を受けていた事が分かった。教える方も、習う方も先づ心を正しておれば決してこのような礼の仕方はしなかったと思う。

これもある都市でのこと、この土地の大学の学生達と体育館で空手の演武会を開催することになった。会場は早くから観衆がやってきて超満員だった。わらわれが演武する場所もせまく、観衆もわれわれとその距離は二メートル位しかはなれていなかった。最前列には婦人方がずらりと椅子に腰掛けておられた。このままいつものように正坐して正面に「礼」をすることになると、どうしても、そのご婦人方に最敬礼をすることになる。どうも恰好が悪い。私はその時、私が正面に立ち私と生徒の相互間の礼を行う形にした。

礼も、習慣上、形式的にやるのではなく、時には場所により、方法も一考すべきと思った。

空手道の型の演武の中に礼を現わした動作も幾つかある。これは慢心を戒めたもので、大勢の面前で演武する際、わが師、先輩方、私の拙い演武を見て、今後共ご指導をお願いしますということを動作で現わしているのである。空手道の教訓に「空手に先手なし」「君子の拳」とあるが、これは無音に拳足をふるい、人を傷つけてはならない、常に紳士としての態度で人に接せよと考えている。このように礼を重んじることによって、高尚な品性と心構えを養成することが空手道の真の目的である。

空手新聞 第93号

「展望車」コーナー

発行所:空手新聞社

発行日:昭和52年3月20日

(写真提供: Karate-do Shito-Kai Canada代表、サム・モレズキ氏)

9月15日に、石川市にある沖縄県警察学校で、今年の短期生(大卒)向けに沖縄県空手道連盟による段位審査会が行われた。

警察学校での指導は、上地流拳優会の比嘉進先生を中心教官に行われています。

当日34人(内女性10名)が審査を受けて、全員合格した。長期生(大卒以外)の昇段審査は11月に行われる予定です。

県警察学校での空手授業についての詳細はこちらへ

1978年12月3日、沖縄国際大学にて、上地流空手道協会主催の「第一回全沖縄空手道選手権大会」が開催された。大会プログラムには、劉衛流空手道古武道保存会の仲井間憲孝会長の祝辞が掲載され、下記に紹介いたします。

写真は、プログラムに掲載されていたものですが、元は、1977年上地完英先生発行「精説 沖縄空手道―その歴史と技法」に掲載された写真です。

****

其の任ではありませんが、本大会を祝しまして、一言ご挨拶を申し上げます。

沖縄の空手道は、沖縄の歴史的、地理的、社会的特殊な風土の中で発生し、育ち、継承されて来た庶民の隠し護身武術「手」でありました。其の発達の過程においては多分に中国拳法の影響を受けたことは否定出来ません。今日、尚、中国拳法をそのまま継承している流派もあるくらいですから。

日本の封建制度も、琉球の王朝制度も瓦解して武士の表芸として栄えた弓馬槍剣柔やその他の諸武術も一時は哀徴しますが、間もなく其の価値が再認識され、軍隊、警察、学校教育等に取り入れられ、剣道、柔道などとよばれ、実用にあるいは青少年の資質の向上、心身の練磨、人格形成の道として再び日の目を見るようになりました。空手は他の武道の蔭にかくれ、仲々社会的に顕在化しませんでしたが、昭和の初め大日本武徳会の武道種目に登録されてから「空手道」として他の武道と肩をならべるようになり、沖縄は空手道の本場、発祥の地として日本武道史にその存在を誇るようになりました。

やがて昭和六年の満州事変をきっかけに、支那事変が起り、第二次世界大戦へと突入します。まことにうとましい動乱の世になります。「国力が同等か、それ以上でなければ戦争をしてはならない」ということは兵法の「いろは」でありますが、無謀な戦争をおっ始めて、「討ちてしやまん」、「一億玉砕」の相言葉もむなしく敗れます。

マッカーサ元師は日本精神の研究家として数多い将軍たちの中でも異色な存在でありました。彼は国力不相応な戦争を米国にいどんだ日本人の精神構造を定義づけるのは「大和魂」であるとし、それの根源は日本の武道にあるとして全面的に武道を禁止しました。殊に剣道や銃剣術などは徹底的に禁じました。だが、空手道は先手なき平和の武道の徳を知ってかおかまいありませんでした。

終戦後、あらゆる武道が百八十度の転かんを遂げ、スポーツとして再出発し、戦前に勝るとも劣らぬ隆盛をきわめるようになりました。特に空手道のそれは、すさまじいと言う方がよいようです。日本人は、他国、他民族のすぐれたものを取り入れて消化し、自家薬篭中の物にする天才的な才能を持っています。本土ではいち早く「寸止め自由組手」や「防具着け自由組手」を考案しました。一時期自由組手の是非について論争もありましたが、その形而上の問題も形而下の問題も論じつくされぬままに普及定着し、「これが日本の空手道だ」として、国内は勿論のこと欧米諸国にも進出し、自由組手が一世を風靡するようになりました。すでに空手道の世界選手権大会も四回持たれました。

沖縄の空手道界は此の問題をそれ程大きく考えずに今日に至りました。然し、一部の流派ではすでに自由組手をして居り、又其の他の流派でも内々その研究はなされているものと伺っております。沖縄県高等学校体育連盟では数年前から「防具着け自由組手」が行なわれていますし、全日本高等学校空手道連盟では、「防具着」「無防具」の二本だてでやっています。もはや空手道がスポーツとして試合化されることに異論のある時代ではないようです。杞憂であるかも知れませんが、若しその理念と方法を誤ったら、あたら世界に誇る沖縄の文化遺産としての空手道も、空手道という名に値しないような異質のものに変容するのではないかと疑懼するものであります。

キリストは、「塩若しその味をうしなわば何の用かあらん」と言われました。又、沖縄の生んだ中国書道の大家謝花雲石師は、「王義之書法源流にさかのぼらずして真の書道芸術は生まれない」と言って居られます。宗教に於ても、芸術に於ても其の心や原点はつねにふまえておかなければならないとの教えかと思われます。空手道は「伝統」と、「現代」の調和の上でその本来の武道としての資質は深められるものだと信じます。それ故、「型」と「自由組手」は表裏一体となり、車の車輪の如くして、相補関係を全うすべきものであると思います。いずれか一方への偏向は空手道の本来の資質を損う結果となるものと思います。

さて、此の自由組手が一般化される世界的・時代的趨勢に鑑みて、沖縄の空手界は当面の問題に如何に対処し、如何なる理念をもって、如何なる方向に展開させて行くかの重大な岐路に立たされていると思いますがどうでしょうか。

此の秋にあたり、上地流主催の第一回全沖縄空手道選手権大会が催うされますことは、沖縄空手道史上画期的な事であり、一大警鐘であり、試金石であると思惟致します。

ここに関係者各位の御苦労と大英断に深甚の敬意を表し、あわせて本大会の御成功と選手諸君の御健闘を祈ります。

甚だ要を得ませんがいささか蕪辞を述べてごあいさつと致します。